"Zehnmal mehr Fälle."

Manche Kinder entwickeln nach einer leichten Corona-Infektion eine schwere Entzündungsreaktion: Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C), auch Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) genannt. Lange Zeit war unklar, warum.

Ein Team um Dr. Mir-Farzin Mashreghi aus Berlin hat das Rätsel gelöst.

MIS-C/ PIMS ist Folge einer Überaktivierung des Immunsystems, die erst Wochen nach einer SARS-CoV-2-Infektion bei Kindern und Jugendlichen auftreten kann. Die Erkrankung ist selten, ähnelt aber anderen hyperinflammatorischen Erkrankungen, also schweren, fieberhaften Entzündungsreaktionen, die durch das Immunsystem getriggert werden.

Auf der Suche nach dem Auslöser der Krankheit hat das Team um Dr. Mir-Farzin Mashreghi, stellvertretender wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums (DRFZ) in Berlin einen Zusammenhang mit einem anderen Virus gefunden: dem Epstein-Barr-Virus (EBV).

EBV, ein Herpesvirus, kommt in etwa 90 Prozent der Menschen vor und ist als Erreger des Pfeifferschen Drüsenfiebers bekannt. Die meisten bemerken eine Infektion gar nicht, manchmal führt sie zu grippeähnlichen Symptomen und erfordert eine langwierige Erholungszeit. Mashreghi ist Lead Autor der Studie namens TGFβ links EBV to multisystem inflammatory syndrome in children, die die Fachzeitschrift Nature im März veröffentlichte.

Während der Corona-Pandemie erkrankten allein in Deutschland rund 1000 Kinder an MIS-C. Hyperinflammatorische Erkrankungen gab es aber bereits zuvor. Was war an den neuen Fällen ungewöhnlich?

Zunächst schien es sich bei MIS-C um eine gewöhnliche, schwere Entzündungsreaktion zu handeln, wie man sie auch von anderen hyperinflammatorischen Erkrankungen kennt. Doch dann häuften sich solche seltenen Fälle bei Kindern plötzlich – vier- bis achtmal häufiger als sonst. Obwohl MIS-C insgesamt selten ist, müssen alle betroffenen Kinder auf die Intensivstation. Ohne rechtzeitige Behandlung kann die Krankheit tödlich verlaufen – dabei waren die Kinder zuvor völlig gesund.

Woran liegt das?

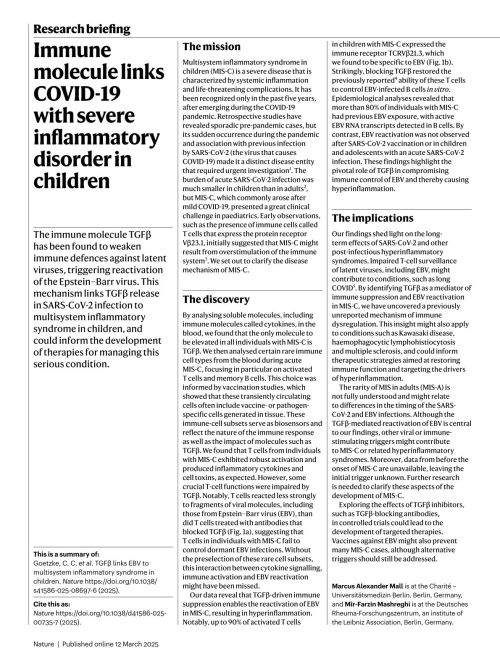

Wir haben bei den betroffenen Kindern 46 Botenstoffe im Blutserum gemessen. Bei allen war TGFβ auffällig erhöht. Wir hatten 2021 bereits Studien veröffentlicht, die zeigten, dass dieser Botenstoff auch bei schwer an COVID erkrankten Erwachsenen eine Rolle spielt. Und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem das nicht sein sollte.

TGFβ?

Dieser Botenstoff tritt normalerweise dann auf, wenn das Immunsystem etwa erfolgreich einen Virus bekämpft hat. Er wird ausgeschüttet, damit das Immunsystem wieder zur Ruhe kommt. Bei Schwererkrankten COVID-19 Patienten ist TGFβ aber viel zu früh da, das heißt, das Virus ist gar nicht weg - und das Immunsystem wird dadurch bei seiner Aufgabe gestört, mit dem Virus infizierte Zellen zu eliminieren.

MIS-C/ PIMS ist leider ein größeres Probem, als man zu Beginn dachte.

Die betroffenen Kinder waren anfangs nicht schwer erkrankt?

Manche haben die SARS-CoV2 Infektion nicht mal bemerkt. In den meisten Fällen ist sie mild verlaufen. Aber vier bis sechs Wochen später haben diese Kinder auf einmal diese systemische Entzündungsreaktion entwickelt. Auf den ersten Blick hat die Entzündung mit SARS-CoV-2 auch nichts zu tun. Schließlich ist die Infektion ja weg und kein SARS-CoV2 mehr nachweisbar.

Aber es gab eine Verbindung?

Wir haben uns die aktivierten Zellen angeguckt. Diese Zellen gelten im Blut als Biosensoren und tauchen bei einer Infektion immer nur kurz auf – wenn eine schützende Immunantwort im Gange ist oder induziert wird. Aber bei den Kindern mit den systemischen Entzündungsreaktionen sind diese aktivierten Zellen die ganze Zeit im Blut nachweisbar. Durch die Genexpressionsanalyse dieser Zellen konnten wir eine Wirkung von TGFβ auf diese aktivierten Zellen nachweisen. Somit ist die funktionshemmende Wirkung von dem Botenstoff TGFβ auf Immunzellen die Verbindung zu den Erwachsenen mit schwerem COVID-19.

Für die Studie untersuchten die Experten 145 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 2 und 18 Jahren. Die Kinder wurden zwischen 2021 und 2023 wegen PIMS in der Charité in Berlin sowie in Krankenhäusern in Frankreich, Italien, der Türkei und Chile behandelt. Zum Vergleich zogen sie 105 Kinder heran, die ebenfalls eine Corona-Infektion durchgemacht, aber kein PIMS entwickelt hatten.

Wenn das Immunsystem durch den Botenstoff zu stark heruntergefahren wird: Gibt das anderen Viren die Chance, sich stark zu vermehren?

Es gibt zwei Zellarten: die B-Zellen, die Antikörper produzieren und Krankheitserreger neutralisieren und diese daran hindern, neue Zellen zu infizieren. Dann gibt es die T-Zellen, die gegen infizierte Zellen vorgehen. Beide haben bestimmte Rezeptoren. Diese Rezeptoren erkennen und binden nach dem Schlüssel-Schlossprinzip spezifische Strukturen auf Krankheitserregern, etwa Viren. Die B-Zellen haben die Antikörper, die einen Virus erkennen. Und die T-Zellen haben entsprechende Rezeptoren, die spezifisch für bestimmte Virenproteine sind, das heißt, sie sind spezialisierte Zellen, die mit ihren Schlüsseln auf der Oberfläche unterschiedliche Viren erkennen.

Das Schlüssel-Schloss- Prinzip erkennt dann bestimmte Strukturen?

Richtig. Wir haben die aktivierten T-Zellen der erkrankten Kinder genommen und mittels Sequenziertechnologie versucht, die „Schlüssel“ also deren Rezeptoren mit Hilfe ihrer Sequenz zunächst zu identifizieren. Diese Sequenzen haben wir dann mit anderen Sequenzen verglichen, von denen wir wissen, dass sie bestimmte Proteinstrukturen von bestimmtem Krankheitserreger erkennen, z.B. Strukturen des Eppstein-Bar-Virus, EBV.

Es gibt eine Immunreaktion gegen ein Herpesvirus, das 95 Prozent aller Erwachsenen im Körper haben

Und das hat gepasst?

Die T-Zellen der Kinder, die diese Entzündungsreaktion haben, ähneln T-Zellen, die EBV erkennen. Das heißt alle Kinder, die diese Erkrankung haben, haben einen bestimmten Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist ähnlich von EBV-spezifischen T-Zellen, die wir bei Gesunden ermittelt haben. Da wussten wir: Es gibt anscheinend eine Immunreaktion gegen ein Herpesvirus, das 95 Prozent aller Erwachsenen im Körper haben.

Aber die haben ja nicht alle diese Krankheit.

Bei den allermeisten Menschen ist EBV ruhend. Bei Kindern ist es nochmal anders. Nur die Hälfte aller Kinder bis zum Teenageralter hatte Kontakt mit dem Virus. Wir mussten klären, ob die Kinder, die wir untersucht haben, schon Kontakt mit EBV hatten.

Wie macht man das?

Vorherige Infektionen kann man messen, indem man nach Antikörpern in der Blutbahn schaut. Und bei den erkrankten Kindern waren es achtzig Prozent, die diese Antikörper hatten. Wenn ein Kind also bereits mit EBV infiziert ist, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, an MIS-C zu erkranken. Das ist einer der beiden Risikofaktoren.

Und der andere?

Die SARS-CoV-2 Infektionen. Die führt bei diesen Kindern zu höheren TGFb-Leveln. Der Botenstoff TGFb hindert die Immunzellen dann daran, EBV in Schach zu halten. Die infizierten Zellen produzieren daraufhin immer mehr EBV, ohne dass das Immunsystem sie bekämpfen kann. Das angeborene Immunsystem allerdings reagiert auf die Viren: Durch die Bildung von entzündungsfördernden Botenstoffen. Das gipfelt schließlich in einer extremen Entzündungsreaktion, die Organe schädigen und potenziell tödlich verlaufen kann.

Bisher zielt die Behandlung von MIS-C darauf ab, die übermäßige Reaktion des Immunsystems zu bremsen, in dem man Kortison gibt.

Es gibt blockierende Antikörper für TGFb, denn das ist ein Mechanismus, den auch Tumorzellen benutzen, um dem Immunsystem zu entgehen. Natürlich kann man kein Molekül in Kindern blockieren, das man gerade erst entdeckt hat. Dazu braucht es mehr Forschung. Wir haben daher mit Serum gearbeitet. Das war alles in vitro.

Schön und gut, aber MIS-C/ PIMS ist sehr selten. Warum sollte mich das interessieren, wenn ich die Krankheit nicht habe?

Weil EBV eben nicht harmlos ist. Wir haben das Virus fast alle im Körper, 95 Prozent der Menschen. Und das sollte dann eigentlich jeden interessieren. Von einer EBV-Infektion kann zum Beispiel eine Entzündung des Gehirns ausgelöst werden. Man kann Multiple Sklerose entwickeln. Außerdem steht das Virus im Verdacht, auch andere Autoimmunitäten auszulösen oder zu verstärken, wodurch verschiedene Organe geschädigt werden können.

Also braucht es im Idealfall einen Impfstoff gegen EBV.

Es zeigt jedenfalls den Bedarf dafür. Die Erkenntnisse könnten aber auch für Long COVID hilfreich sein, denn auch da gibt es Hinweise, dass die Reaktivierung von ruhenden Viren eine Rolle spielt. Vielleicht gibt es Parallelen zu den Vorgängen bei MIS-C, dann wären TGFβ-Hemmer potentielle Kandidaten für eine Therapie gegen Long COVID.