Noch ist nichts verloren

Verschwörungstheorien bedingen sich gegenseitig, aber es besteht Hoffnung.

Team Leibniz Lab Hamburg mit Kai Sassenberg (2ter von links) und Stephan Lewandowsky (Mitte).

Der Vortrag heißt „Vaccine Hesitancy: Context, Consequences and Countermeasures“ und Stephan Lewandowsky kommt gleich zur Sache – in dem er auf einem seiner ersten Slides die WHO zitiert: „We´re not just fighting a pandemic, we´re fighting an infodemic“ steht da. Das Zitat ist von Tedros Ghebreyesus, dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Es fällt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2020 und der Rahmen zeigt: Es handelt sich dabei um mehr als nur ein Problem für die öffentliche Gesundheit.

Fake News, Fehlinformationen und Verschwörungstheorien sind im Zeitalter der sozialen Medien weit verbreitet und haben seit Beginn der COVID-19-Pandemie sprunghaft zugenommen. Die Situation ist äußerst besorgniserregend, denn Fehlinformationen entstehen nicht einfach so. Sie sind teilweise gesteuert, oft mit einem Ziel und eine Verschwörungstheorie bedingt meist die andere: Wer Impfungen ablehnt, glaubt eher nicht an den Klimawandel und streut oft russische Propaganda. Ein Randgruppen-Narrativ zieht das andere nach, weil es einfacher ist von einer Unwahrheit zur anderen zu springen, als von dort wieder zur Wahrheit zu finden – schließlich wurde die bereist zuvor als „Mainstream-Denken“ diskreditiert. Das ist mittlerweile gut belegt und erforscht. Nachlesen kann man das zum Beispiel hier ⬇️

Stephan Lewandowsky, Professor an der Universität Bristol, sitzt im wissenschaftlichen Beirat des Leibniz Lab.

Das Narrativ der Ablehnung ist oft das gleiche, die Erzählweise ähnlich. Die Mainstream- Medien und die Regierung lügen, dass ist die Überzeugung, die hinter all dem steht und online gepflegt wird. So twittert etwa Florian Philippot, der für Marine Le Pen die Strategie der „Entdämoniserung“ des Rassemblement Nationalerfindet, - nach der man als Rechtspopulist zwar alles denken darf, aber sich in der öffentlichen Kommunikation zurückhält, um für möglichst viele Menschen wählbar zu sein -, im März 2022 kurz nach der russischen Vollinvasion der Ukraine: „Sie haben zwei Jahre lang wie verrückt über Covid gelogen und jetzt sagen sie die Wahrheit über die Ukraine-Krise?! Come on.“

Potenzielle Konflikte zwischen der Architektur unserer Online-Informationsökosysteme und der Demokratie, auch das ist ein Thema das Lewandowsky umtreibt, schließlich untergräbt Desinformation im Gesundheitsbereich nicht nur das Vertrauen in Gesundheitseinrichtungen und -programme, sondern letztlich auch das in stattliche Strukturen selbst – was wiederum die Demokratie gefährdet.

Wir sind bereits mitten im Informationskrieg

Potenzielle Konflikte zwischen der Architektur unserer Online-Informationsökosysteme und der Demokratie, auch das ist ein Thema das Lewandowsky umtreibt, schließlich untergräbt Desinformation im Gesundheitsbereich nicht nur das Vertrauen in Gesundheitseinrichtungen und -programme, sondern letztlich auch das in stattliche Strukturen selbst – was wiederum die Demokratie gefährdet.

Mit dem Zitat des WHO-Generalsekretärs ist der Ton gesetzt. In den nächsten sechzig Minuten wird es nicht nur um Impfungen gehen, das Bild ist viel größer.

Denn:

(Die Bilder der Slides sind Screenshots aus dem Vortrag, daher sind in der Leiste rechts online-Teilnehmer zu sehen).

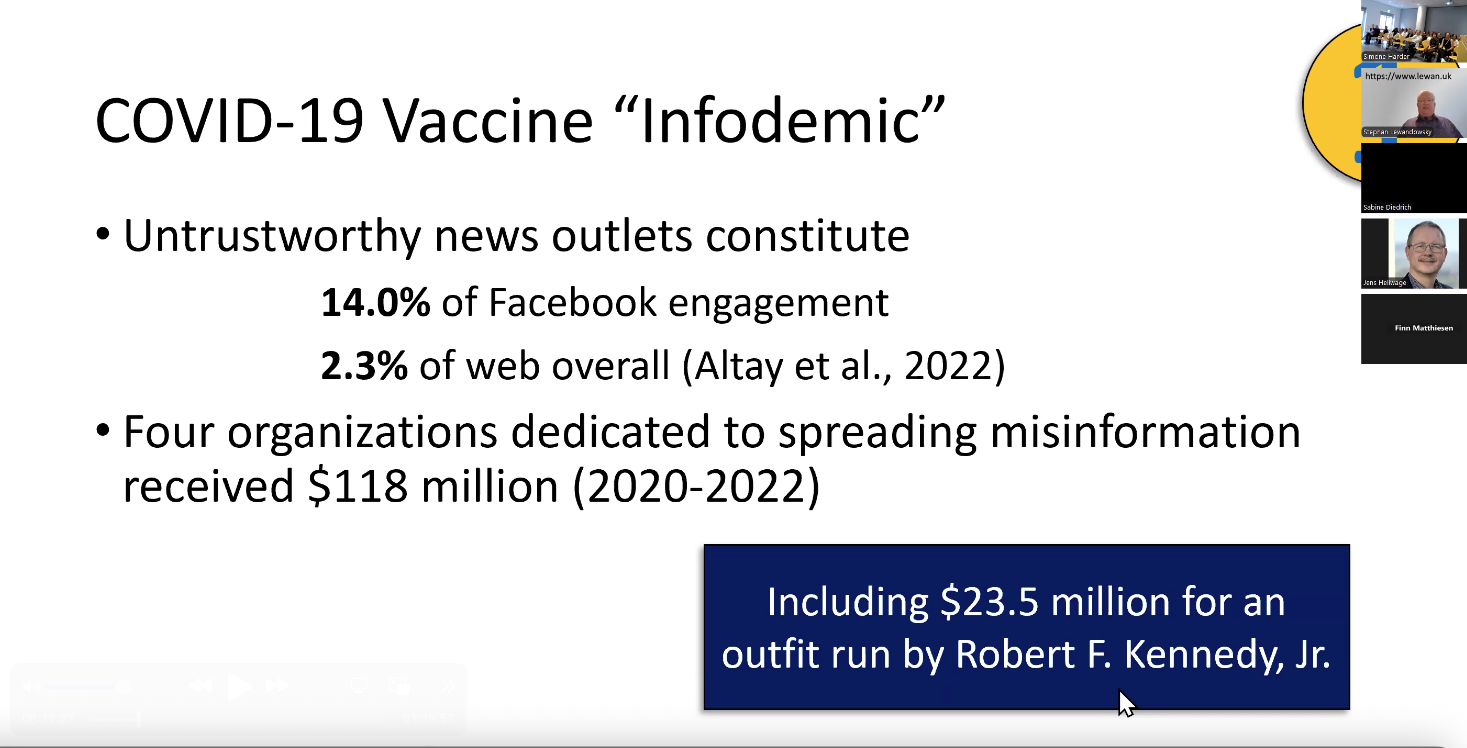

Nun mag einem 14 Prozent nicht viel erscheinen und 2,3 Prozent noch viel weniger, aber gemessene an der Menge die täglich publiziert wird, kommt das einer Flut gleich. Zumal es mit einem vorgefertigten digitalen Ökosystem aus Facebook-Gruppen, Telegram-Kanälen und verschiedenen alternativen sozialen Netzwerken ein nahtloser Übergang ist von der einen Unwahrheit zur anderen – die Infrastruktur ist schließlich schon da, die Anknüpfungspunkte auch.

So begannen verschwörungsorientierte Gruppen bei Social Media unter Verwendung ähnlicher Narrative wie der Antiimpf-Desinformation schon kurz nach der russischen Invasion zu behaupten, dass Putin in der Ukraine nur den „deep state“ bekämpfe, der im Donbass Biowaffenlabore gebaut habe. Das wiederum griff eine Erzählung auf, die der Kreml selbst gestreut hatte – in der er die USA und Deutschland beschuldigte, Biowaffenlabore zu unterhalten.

Unsinn wird auch nicht richtiger, wenn die Bühne dafür global ist: Russland präsentiert "Beweise" für Biowaffen-Labore in der Ukraine vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

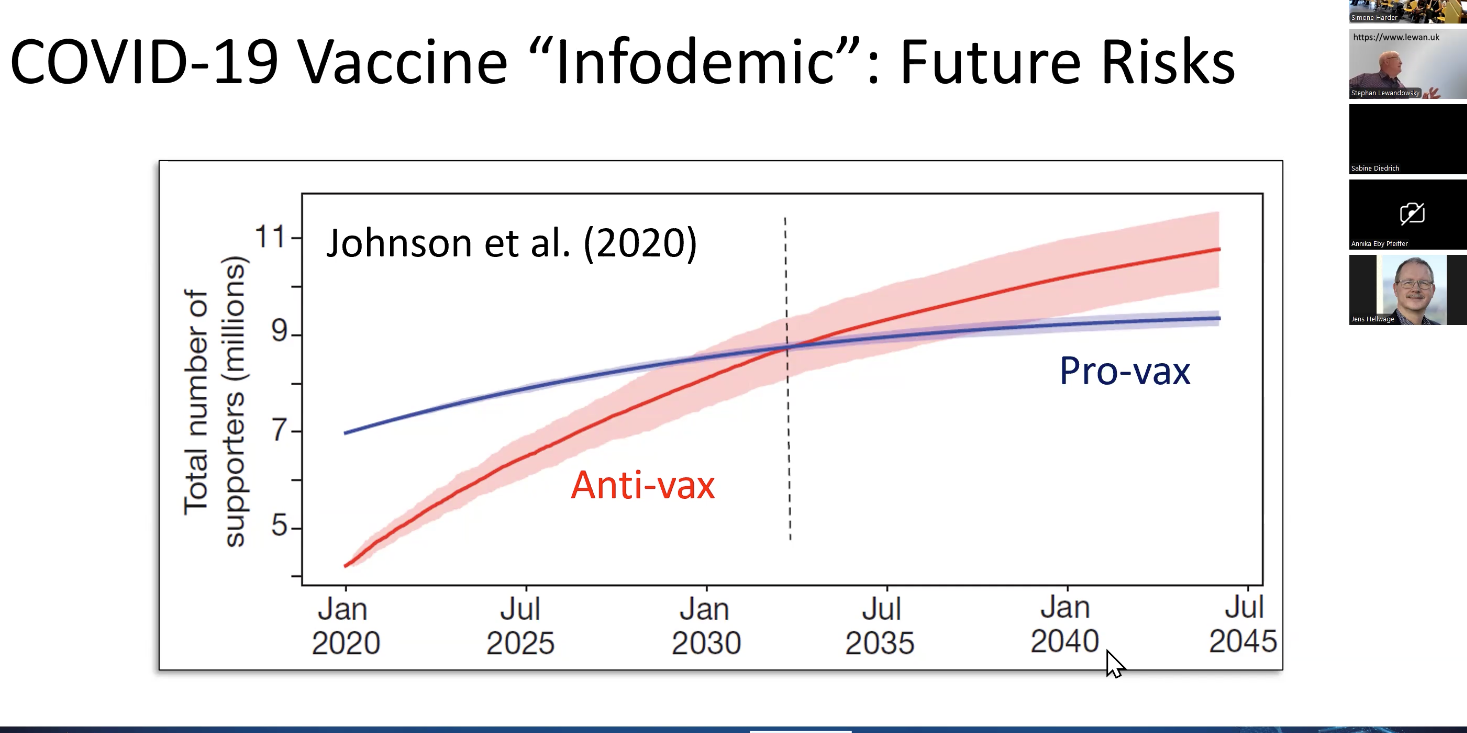

Noch sind die Befürworter der Wahrheit bei Facebook in der Überzahl. Aber weil Zukunft modellierbar ist, zeigt sich ein Trend beim größten sozialen Netzwerk. ⬇️

Der tipping point ist nicht mehr weit entfernt: Facebook geht den Weg von X.

Da Facebook in der Zwischenzeit allerdings seine Content Politik geändert hat und nichts mehr moderiert, wird die Unwahrheit vermutlich noch schneller das Netzwerk übernehmen. Lewandowsky sagt: „So we have a problem“.

Während der Pandemie ist er Teil einer Gruppe, die für die kanadische Regierung das Modell einer Gesellschaft modelliert, in der Desinformation keine Chance hat. Die Kanadier wollen herausfinden, welchen Einfluss Desinformation auf die Volkswirtschaft und das Gesundheitssystem hat. Ergebnis: allein in Kanada wären 3000 Menschen weniger gestorben, zehntausende hätten nicht ins Krankenhaus gemusst. Die Ersparnis für die Volkswirtschaft: $300 Millionen.

Aber der Schaden bleibt nicht ökonomisch, sondern spaltet Gesellschaft und zersetzt Demokratie. Schon vor der Pandemie verstärken von Russland unterstützte Bots, „Content Polluters“ und Trolle die Impfdebatte und unterstützten sowohl die Befürworter als auch die Gegner von Impfungen mit hochpolitischen und spaltenden Botschaften, die Zwietracht schaffen. Ziel ist, das öffentliche Verständnis für Impfungen zu untergraben und gleichzeitig bestehende gesellschaftliche Klüfte auszunutzen und zu vertiefen.

Desinformation zersetzt Demokratie

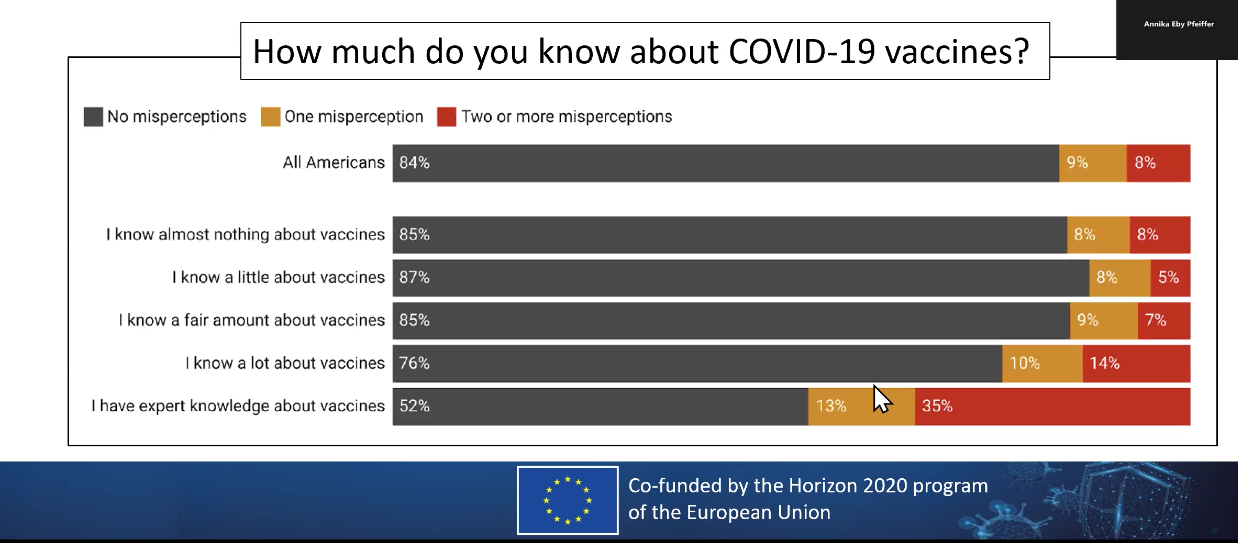

Desinformation kann vor allem dort entstehen, wo es einen Mangel an Informationen gibt. In der Folge behaupten dann ausgerechnet die Verbreiter von Desinformation, dass Sie besonders gut informiert sind.

Stephan Lewandowsky zitiert während des Summer Lecture eine Umfrage aus den USA. Sie ist von 2022, es geht um das Wissen über Covid-19 Impfstoffe. 85 Prozent aller Teilnehmern geben an, nichts über Impfstoffe zu wissen – was gut ist, weil sie dann auch nichts über Fehlinformationen wissen. Aber: Fast die Hälfte derer, die sich als „Impfstoffexperten“ bezeichneten teilten Fehlinformation. „The people who need to be informed the most, are the ones who think „I know it all““, sagt Lewandosky. Bei Desinformation sei das allerdings leider völlig normal. „Providing facts to these people: Good luck.“

Ein Wochenende im Intenet macht Leute zu Experten. Denken sie.

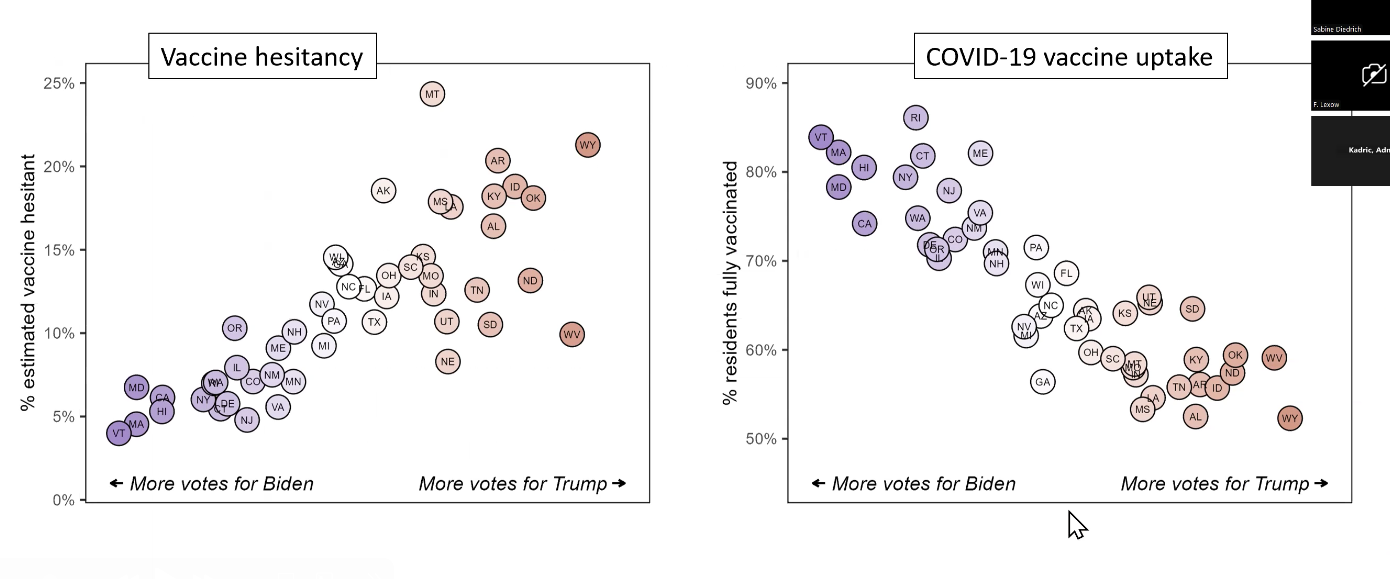

Auch nicht wirklich überraschend: Die Menschen, die Impfen ablehnen wählen mehrheitlich Trump, diejenigen, die sich impfen lassen, stimmen für Joe Biden. Lewandowsky sagt: „The more trumpier the state, the greater the vaccine hesitancy.“ Das Ergebnis dieser Studie sei kein Zufall, unzählige Studien würden das bestätigen. „The more people watching Fox News, the less likely they are to get vaccinated.“

Kalifornien impft und wählt Biden. Wyoming lässt es bleiben und stimmt für Trump.

Nur: wenn man Menschen nicht mit Fakten überzeugen kann, was tut man dann? Aufgeben? Gewalt anwenden? Nur noch Fußball gucken? „Empathisch sein“, sagt Lewandwosky.

Er will nicht nur forschen, sondern auch was ändern. Vor Jahren hat er deswegen einen Ratgeber verfasst: „The Debunking Handbook“. Übersetzungen gibt es in mehreren Sprachen, im Deutschen heißt es „Widerlegen, aber richtig“.

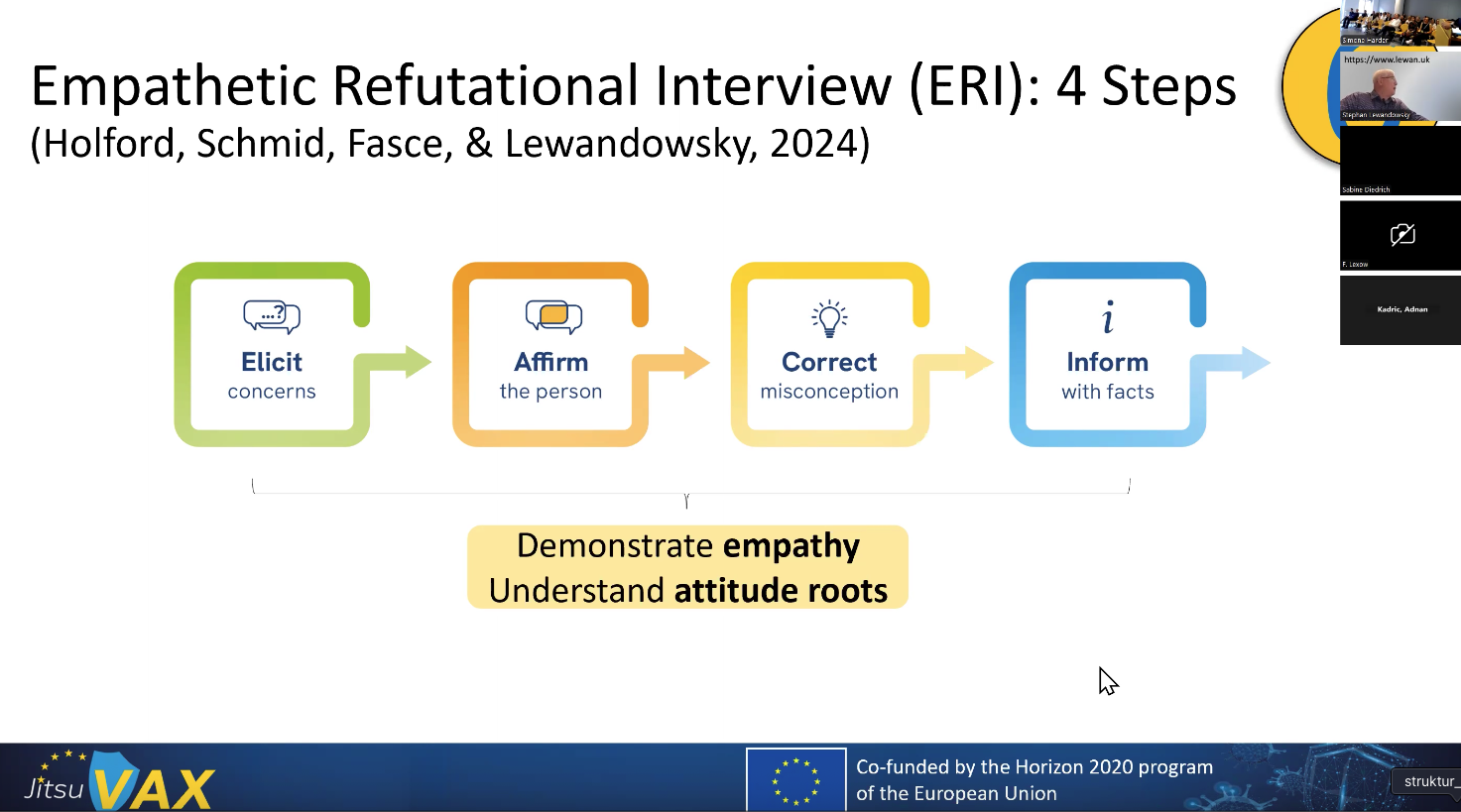

ERI nennt Lewandowsky die von ihm und seinem Team entwickelte Methode. Kurt Beck nannte es: "Nah bei de Leit."

Vertrauen aufbauen, mit Leuten rumhängen, nach ihren Bedenken fragen und sie aufgreifen, von den Kindern erzählen, manche Dinge bestätigen, nicht alle natürlich, ja, es gibt auch Verschwörungen, der Dieselskandal bei VW etwa.

„Confiming the person“, sagt Lewandowsky, darum geht’s. Was man also machen kann: zusammen Bier trinken und Witze aus den 80ern reißen, common ground herstellen. Dabei dann aber andere Dinge korrigieren, nein, es sind keine Rasierklingen im Impfstoff und den Great Reset gibt es auch nicht, noch ein Bier öffnen und weil man die Leute zuvor bestätigt hat, kann man jetzt auch über Bill Gates reden, denn „you are meeting them where they are and you have a space for the conversation.“

Auch mal wieder das Thema wechseln. Sich zum Beispiel über die Langweiligkeit aufregen, dass immer Bayern München Deutscher Meister wird. Vielleicht was aus der Beziehung erzählen, lief früher auch schon besser, und dann, was es mit Impfstoffen wirklich auf sich hat. Aber niemals besserwisserisch. Selbst wenn man es genau weiß: „I don´t think so“ oder „I believe“ ist immer besser als Detailwissen über die 7te Mutation eines neuen Virus im 94ten Bezirk von Wien, die vorgestern stattgefunden hat. Kurt Beck, jovialer ehemaliger SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz nannte das, ganz ohne Studie: „Nah bei den Leit.“

Überzeugungen sind oft Teil der eigenen Identität

Ausprobiert hat Lewandowsky das in Rumänien. Gutes Pflaster dafür, weil dort die Ablehnung von Impfungen sehr hoch ist – wie generell in den ehemaligen Staaten des Ostblocks. Er sagt: „Romania is a tough target.“ Man müsse Ärztinnen schulen, Pfleger und Mitarbeiter von Hilfsdienten „They tend to be the most trusted sources of information for most people, even now.“ Das ist viel Arbeit und dauert lange, aber: es klappt ziemlich oft.

Was nie klappt: Ein Professor aus einer großen Stadt erzählt Fakten, ein Politiker aus dem großen Regierungsbetrieb macht Vorschläge. Es wird dann nie um den Inhalt gehen, denn beide zählen bei der Klientel, die Desinformationen anhängt, immer als Elite, was ihre Aussagen aus Prinzip unglaubwürdig macht. Was auch nicht funktioniert: in Essays oder Talkshows alles besser wissen, Teile der Bevölkerung abwerten und sich ansonsten um wenig zu kümmern – weil irgendeiner die Arbeit ja schon machen wird. No, das wird nicht passieren.

Die Bekämpfung von Desinformation ist harte Arbeit für alle, grassroot movement sozusagen, es geht nur an der Basis. Demokratierettung ist Mikromanagment, ohne Ehrenamt und ähnliches scheint das schwierig. Sportverein, freiwillige Feuerwehr, Kindern was vorlesen, Waldwege pflegen, Boule spielen mit Älteren, da geht es um viel Größeres.

Was es brauche, ist „empathy without giving up on truth“ sagt Lewandowsky. Aber warum sollte man sich an die Sicht seiner Gesprächspartner anpassen?

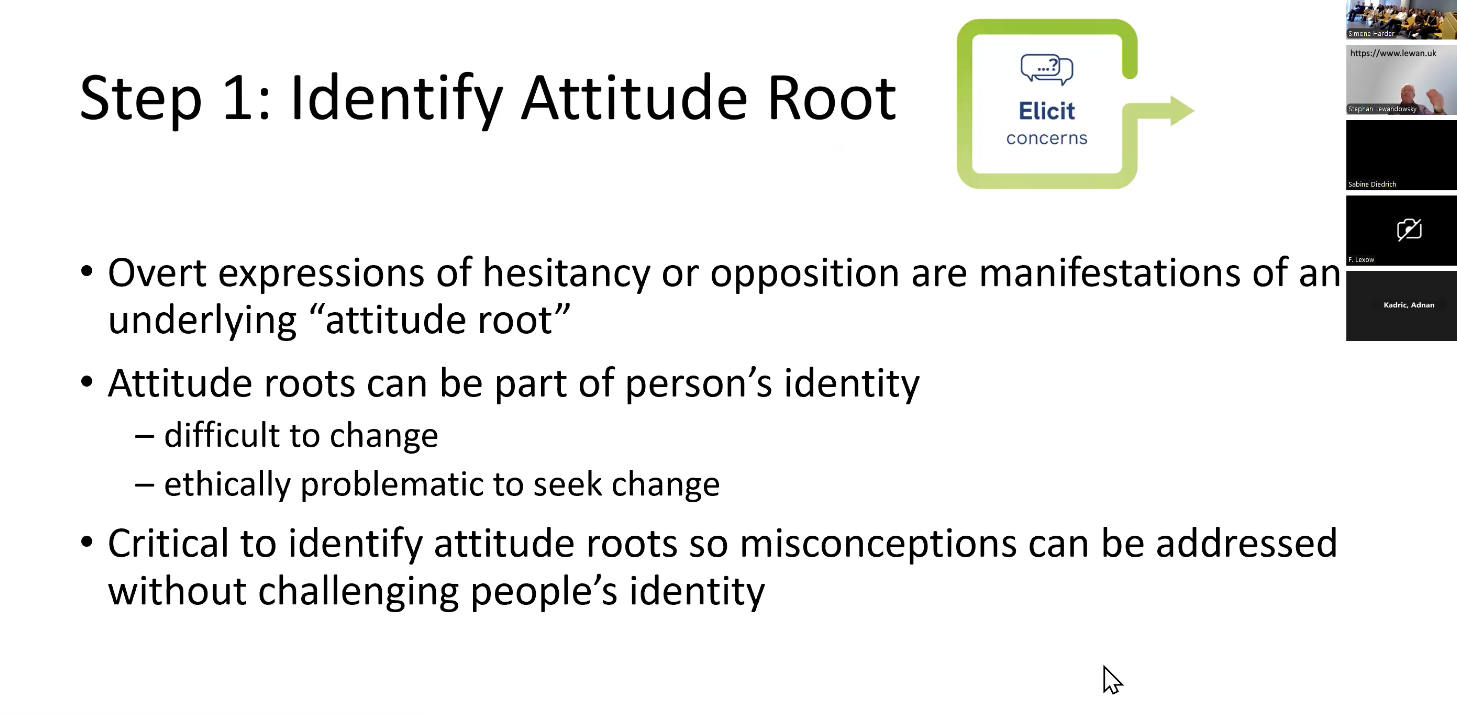

Weil Überzeugungen, egal ob politisch oder kulturell, oft Teil der eigenen Identität sind. Das bedeutet, dass der Versuch Menschen von etwas zu überzeugen, aus deren Sicht einen Versuch darstellt, ihre Identität zu verändern. Und das produziert immer, bei jedem, Gegenwind. Um es anders zu formulieren: Ein Gespräch mit Markus Söder über Trassen für Windenergie klappt garantiert besser, wenn man dabei eine Bratwurst isst und nicht versucht, ihm dabei einen Tofu-Burger schmackhaft zu machen.

Opponieren schlecht gelaunte Bürger gegen irgendwas, Impfen, Klimawandel, Heizung, geht es oft um was anderes.

In den Attitude Roots gebe es allerdings Muster, sagt Lewandowsky. Vor allem zwei: „Fear & Phobia“ und „Distrust.“ Beim Impfen etwa könne man alle Argumente dort einordnen. Das wiederum helfe bei Gegenargumenten, weil so klar werde, wo Menschen einzuordnen sein – vor allem, wenn man sie frage, warum sie voller Misstrauen sind oder ängstlich

Heißt: über die Regierung muss man eher nicht sprechen, wenn jemand Angst vor Nebenwirkungen hat.

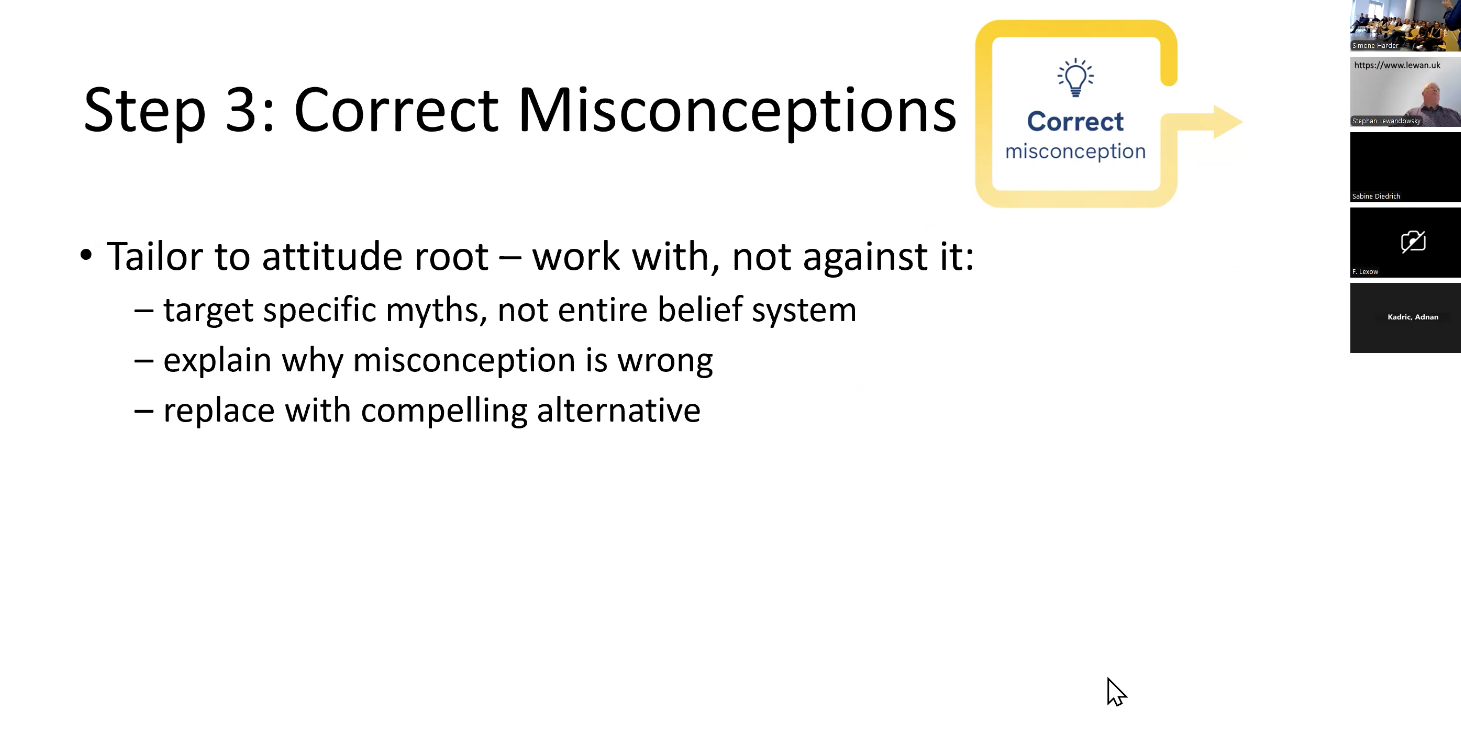

Hat man dann Vertrauen aufgebaut, ein wenig zugestimmt und weiß, aus welcher Richtung das Problem kommt, kann man sich daran machen, bestehende Vorteile und Überzeugung abzubauen. Weil man durch die Zustimmung auf einem Nebenkriegsschauplatz nicht die kompletten Überzeugungen in Frage stellt und damit auch nicht die Identität attackiert, sondern ganz konkret eine einzige Überzeugung hinterfragt.

Widerspruch soll nicht alle Glaubenssätze auf einmal in Frage stellen.

Stigmatisiert man die Menschen nicht, steckt sie nicht in eine Schublade, sondern geht auf sie ein, sind sie erstaunlich tolerant, was die Berichtigung Ihrer Überzeugung angeht. Leandowsky sagt: „This is not just wishful thinking.“

Eine Studie mit 4225 Impf-kritischen Teilnehmern in Großbritannien, von ihm selbst im letzten Jahr durchgeführt, zeigt, dass über zwei Drittel der Teilnehmer dem medizinischen Personal nicht glauben, wenn es einfach Fakten präsentiert. Eingebunden in empathischer Bestätigung der eigenen Identität dagegen, machen genau die gleiche Fakten viel mehr Eindruck: Nur noch etwas über ein Drittel blieb bei ihrer Gegnerschaft.

Nutzt Empathie auch bei Klimawandelleugnern?

Kann ja sein, dass man mit der Methode Impfgegner überzeugt, aber auch Klimawandelleugner und Nationalisten? Kann man die Methode generalisieren? Hilft sie gegen jede Art von Desinformation?

Ja, kann man. Einerseits liegt es auf der Hand, dass man mit Menschen reden kann, wenn man eine gemeinsame Basis findet und ihnen auch mal zustimmt. Andererseits hat das Team zwei weitere Versuche mit andere Themen gemacht, die mit Medizin nichts zu tun haben, darunter einmal Kulturkampf und einmal Politik: Gendern und das Wahlverhalten junger Leute in Großbritannien. Lewandowsky sagt: „You can take any topic were people are passionate and yell at each other and are highlhy polarized, but through the empathic aproach you can move the needle.“

Heißt: Hör zu. Habe Verständnis. Verstehe, wo die Leute herkommen. Triff sie dort, aber verkämpfe dich nicht. Stimme zu, was die Identitätsfrage angeht, also Angst, Misstrauen, was auch immer. Aber beachte: Nebenschauplatz. Und dann stehe zu deiner Meinung. Freundlich, aber bestimmt. Aber das kommt als Letztes.

Ob Impfskeptiker oder Klimawandelleugner: eine gemeinsame Basis zu finden, um Menschen schließlich in Teilgebieten doch zu überzeugen, ist immer einen Versuch wert. Auch wenn es schwerfällt.

Allerdings setzt dieser Ansatz voraus, dass Leute kommunizieren wollen und einem Gespräch nicht aus dem Weg gehen. In der abgeschlossenen Online-Welt eines Netzwerks ist ein Austausch in jedem Fall schwieriger zu erreichen als offline bei einem Volksfest.

Aber das Muster ist das Gleiche: Die reine Präsentation von Fakten bringt nichts, weil das oft die Identität von Menschen angreift – und immer eine Gegenreaktion hervorruft. Wer hingehen zustimmt und das Argument nicht verdammt, sondern damit arbeitet, erreicht die Menschen - weil dann ihre Identität nicht mehr herausgefordert wird. Das ist Arbeit, das ist teuer, das geht nicht von selbst.

Aber es geht.

Verloren ist gar nichts.